Was wirklich hinter dem Workation Hype steckt

- 11 Min. Lesedauer

- veröffentlicht am

- Susanne Krause

Du befindest dich hier:

Startseite » Was wirklich hinter dem Workation Hype steckt

Ein Benefit, der viel Organisation braucht

Die Bilder sind verführerisch: morgens E-Mails mit Blick aufs Meer beantworten, nachmittags ein Sprung in den Pool. Workation gilt als Benefit der Zukunft. Doch die Realität ist oft weniger idyllisch. Zwischen Sozialversicherungsrecht, Steuerfalle und IT-Sorgen wird aus dem Freiheitsversprechen schnell ein Risiko für Arbeitgeber.

Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schiefläuft? Wie lassen sich Leistungspflicht und Auslandssonne vereinbaren?

Dieser Artikel zeigt, was sich hinter dem Hype wirklich verbirgt – und warum eine kluge Planung wichtiger ist als der Blick aufs Meer. Am Ende findest du eine praxisorientierte Checkliste, mit der du prüfen kannst, ob dein Unternehmen bereit für Workation ist.

Was ist Workation?

Workation, ein Kofferwort aus „Work“ und „Vacation“, meint das mobile Arbeiten an Orten, die eher nach Freizeit aussehen: ein Ferienhaus auf Sylt, ein Coworking-Loft in Barcelona oder eine Berghütte mit WLAN. Im Gegensatz zu Homeoffice oder klassischem Remote Work steht hier der Tapetenwechsel im Vordergrund. Während Remote Work oft dauerhaft von einem festen Ort erfolgt, ist Workation temporär und ortsveränderlich.

Anders als beim Sabbatical, einer längeren beruflichen Auszeit zur persönlichen Weiterentwicklung oder Erholung, steht bei der Workation die Arbeitsleistung im Vordergrund. Urlaubstage werden in der Regel nicht beansprucht, solange die Arbeitspflichten erfüllt sind. Doch genau hier beginnt die Grauzone: Wann kippt eine Workation in eine Urlaubsreise?

Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) wünschen sich 71 % der Mitarbeitenden die Möglichkeit einer Workation. Nur 36 % der Unternehmen bieten sie tatsächlich an. Die Diskrepanz ist groß – und sie verweist auf strukturelle Unsicherheiten. Denn selbst Unternehmen, die prinzipiell offen für das Modell sind, schrecken vor der rechtlichen Komplexität zurück.

Doch lohnt sich der Aufwand wirklich?

Wer zahlt was?

Die Frage nach der Finanzierung ist bei der Einführung von Workation keineswegs nebensächlich. Wer zahlt für Flug, Unterkunft, Coworking-Space, Verpflegung? Drei Modelle haben sich in der Praxis etabliert:

1. Eigenfinanzierung:

2. Teilkostenerstattung:

3. Vollständige Unternehmensfinanzierung:

Voraussetzungen & Richtlinien

Der Begriff „Workation“ suggeriert Entgrenzung. Aber das Gegenteil ist nötig: präzise Regelwerke. Für Geschäftsführerende und HR-Managende stellt sich die Frage, wie sie arbeitsrechtlich auf der sicheren Seite bleiben. Die Grundregel lautet: Workation ist kein Urlaub, aber sie braucht Regeln wie einer.

Zunächst muss verbindlich geregelt sein, wie die tägliche Erreichbarkeit trotz eventueller Zeitverschiebung sichergestellt wird. Wer beispielsweise aus Mexiko arbeitet, aber mit deutschen Kunden und Teams kommunizieren muss, darf nicht einfach nach Ortszeit arbeiten. Stattdessen sind verbindliche Zeitfenster zu definieren, in denen die betreffende Person für Meetings, Abstimmungen und Rückfragen zur Verfügung steht. Ohne diese Regelung entstehen nicht nur praktische Lücken, sondern auch Unsicherheit im Team.

Darüber hinaus braucht es eine belastbare Dokumentation der Arbeitszeit. Nicht aus Misstrauen, sondern aus Gründen der Nachvollziehbarkeit: Wie lange wurde gearbeitet, was wurde erledigt, war die Person erreichbar? Gerade bei Workations außerhalb der EU, wo arbeitsrechtlich andere Bedingungen gelten, und die Prüfungsdichte steigt, ist eine saubere digitale Zeiterfassung unverzichtbar. Systeme wie mobile Stempeluhr-Apps oder tägliche Tätigkeitsnachweise können hier helfen, ohne unnötig bürokratisch zu wirken.

Der wohl sensibelste Punkt betrifft die technische Infrastruktur. Ein stabiler, sicherer Internetzugang ist Grundvoraussetzung. Ebenso wie der Zugriff auf zentrale Unternehmenssysteme. Die Nutzung öffentlicher WLAN-Netzwerke birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und sollte kategorisch ausgeschlossen werden. Alle Mitarbeitenden sollten auf mit VPN geschützten Unternehmensgeräten arbeiten, idealerweise mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und laufenden Sicherheitsupdates. Arbeiten mit privaten Geräten, Cloud-Syncs über Drittanbieter oder lokale Backups sind zu vermeiden.

All diese Punkte verlangen nach klaren und belastbaren Richtlinien. Welche Länder dürfen Mitarbeitende überhaupt als Workation-Ziel wählen? Und welche sind aufgrund mangelhafter Infrastruktur, unklarer Rechtslagen oder erhöhter Sicherheitsrisiken besser auszuschließen? Viele Unternehmen erlauben Workations derzeit nur innerhalb der EU, wo die arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen halbwegs zuverlässig kalkulierbar sind. Drittstaaten hingegen bedeuten oft Mehraufwand: zusätzliche Meldepflichten, komplexere Steuerthemen, Fragen des Versicherungsschutzes.

Auch die Dauer ist ein heikler Punkt. Während kurze Zeiträume wie eine Woche meist unproblematisch sind, raten viele Experten zu einer klaren Obergrenze von 30 Tagen pro Jahr. Nicht, weil Mitarbeitende sonst zu lange „weg“ wären, sondern weil über diesen Zeitraum hinaus steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen drohen. Beispielsweise in Form von zusätzlichen Meldepflichten, der Notwendigkeit einer A1-Bescheinigung oder im schlimmsten Fall dem Wechsel der Sozialversicherungspflicht in das Gastland.

Ein Blick in aktuelle Erhebung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC aus dem Jahr 2024 zeigt: Unternehmen, die bereits Workation ermöglichen, setzen fast durchgängig auf strukturierte Genehmigungsprozesse. Mitarbeitende müssen einen offiziellen Antrag stellen, der von HR oder der Führungskraft geprüft wird. Viele Firmen koppeln die Genehmigung an standardisierte Kriterien wie Aufenthaltsort, Internetqualität, Zeitzone und geplante Aufenthaltsdauer.

Nicht zuletzt braucht es klare Regeln für den Fall der Fälle: Was passiert, wenn das WLAN vor Ort zusammenbricht, der Laptop gestohlen wird oder die Mitarbeiterin krank wird? Welche Notfallprozesse greifen, wer ist Ansprechpartner und wie ist der Rücktransport im Ernstfall organisiert?

Ein guter Leitfaden für diese Fragen ist unsere Checkliste am Ende dieses Artikels.

Workation und Steuern – was gilt und was geht?

Steuerlich ist die Sache komplex. Grundsätzlich gilt: Nur beruflich veranlasste Reisen lassen sich als Betriebsausgaben geltend machen. Für Unternehmen heißt das konkret:

Reisekosten sind steuerlich nur dann absetzbar, wenn die Reise nachweislich durch berufliche Gründe veranlasst ist – etwa bei einem externen Projekt, einem Workshop oder einer Fortbildung. Entscheidend ist die Dokumentation: Wer im Nachhinein belegen kann, dass der Aufenthalt in direktem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stand, hat gute Chancen, die Kosten steuerlich geltend zu machen.

Gemischte Reisen, bei denen berufliche und private Anteile kombiniert werden, sind steuerlich besonders kritisch. Hier muss eindeutig nachgewiesen werden, welche Aufwendungen auf den beruflichen Teil entfallen. Möglichkeiten dafür sind ein strukturierter Reiseplan, Kalenderbuchungen oder offizielle Einladungen. Andernfalls droht eine vollständige Aberkennung des Kostenabzugs durch das Finanzamt.

Arbeitsmittel und Infrastrukturkosten, beispielweise eine Buchung eines Coworking-Spaces, spezielle Software oder geliehene Technik, können als Betriebsausgaben erfasst werden. Insofern sie ausschließlich der beruflichen Nutzung während der Workation dienen. Auch hier gilt: Je besser die Nutzung belegt ist, desto größer die Rechtssicherheit.

Eine Workation „einfach so“ steuerlich absetzen zu wollen, führt fast immer ins Leere. Wer als Unternehmen das Modell fördern will, sollte über gezielt beruflich veranlasste Formate nachdenken. Zum Beispiel Weiterbildungsmaßnahmen im Ausland, Innovationsworkshops oder teaminterne Strategie-Retreats. Richtig aufgesetzt, lassen sich solche Formate steuerlich optimal gestalten. Voraussetzung hierfür ist die Abstimmung mit dem Steuerberater. Nur so lassen sich Risiken minimieren und Rechtssicherheit herstellen.

Sozialversicherung, IT-Sicherheit, Datenschutz

Rechtlich betrachtet ist Workation ein sensibles Feld. Wer Mitarbeitenden erlaubt, aus dem Ausland zu arbeiten, verlässt das sichere Terrain des deutschen Arbeitsrechts und begibt sich in ein unübersichtliches Geflecht aus internationalem Sozialversicherungsrecht, Datenschutzvorgaben und IT-Compliance.

Besonders heikel: die Sozialversicherung. Innerhalb der EU, sowie in den EWR-Staaten, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich, benötigen Mitarbeitende, die vorübergehend im Ausland arbeiten, eine sogenannte A1-Bescheinigung. Sie dokumentiert, dass die betreffende Person weiterhin dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegt. Fehlt dieses Dokument, drohen Nachzahlungen, Bußgelder und Probleme bei Betriebsprüfungen. Für Unternehmen gilt: Ohne A1 keine rechtssichere Workation.

Auch arbeitsrechtlich braucht es Klarheit. Welche Arbeitszeiten gelten im Ausland? Wie ist der Arbeitsschutz geregelt? Was passiert bei einem Arbeitsunfall in Lissabon oder auf Teneriffa? Viele dieser Fragen lassen sich nicht pauschal beantworten, sie hängen von bilateralen Abkommen, EU-Regelungen und individuellen Verträgen ab. Für längere Aufenthalte oder regelmäßige Workation-Phasen ist juristische Beratung dringend angeraten.

Hinzu kommt das Thema Datenschutz. Die DSGVO gilt auch am Strand. Unternehmen bleiben für den Schutz personenbezogener Daten verantwortlich – unabhängig vom Aufenthaltsort der Mitarbeitenden.

Das heißt: Wer aus dem Ausland arbeitet, muss über eine sichere Verbindung auf Unternehmensdaten zugreifen, firmeneigene Endgeräte nutzen und sich an interne Sicherheitsrichtlinien halten. Öffentliche Netzwerke, private Laptops, unverschlüsselte Mails – all das ist ein Risiko.

Workation funktioniert nur, wenn rechtliche, organisatorische und technische Rahmenbedingungen ineinandergreifen. Deshalb ist eine enge Abstimmung zwischen HR, Legal, IT und Führungskräften unverzichtbar.

Was eine Workation bewirken kann

Einige Unternehmen sind den Schritt bereits gegangen – mit Erfolg. Ein Beispiel liefert die SPARKS GmbH, ein Softwareunternehmen, das seinen Mitarbeitenden 2024 erstmals die Möglichkeit einer Workation angeboten hat. Marie, Mitarbeiterin im Produktteam, entschied sich für eine Woche mobiles Arbeiten in Italien. Vorausgegangen war eine strukturierte Planung: Aufgaben, die eine physische Präsenz erforderten, erledigte sie vorab. Ihre Workation-Zeit nutzte sie für Projekte, die sich remote gut abbilden ließen. Die Abstimmung mit dem Team war klar geregelt, und auch die Erreichbarkeit trotz Zeitzonenverschiebung wurde im Vorfeld festgelegt.

Ihr Fazit: „Es war ein schönes Erlebnis, von Italien aus zu arbeiten. Meine Motivation war auf jeden Fall mindestens so gut wie im normalen Alltag.“ (Quelle: SPARKS GmbH)

Doch was bringt das dem Unternehmen? In erster Linie stärkt eine durchdachte Workation das Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitenden. Wer seinem Team zutraut, auch unter Palmen verlässlich zu performen, sendet ein starkes Zeichen von Wertschätzung und Flexibilität. Das steigert nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern auch die emotionale Bindung ans Unternehmen. In Zeiten, in denen Loyalität kein Automatismus mehr ist, kann das entscheidend sein.

Hinzu kommen messbare Vorteile: Ein Wechsel des Arbeitsumfelds bringt oft kreative Impulse, neue Ideen und eine spürbare Entlastung vom Büroalltag. Mitarbeitende erleben Selbstorganisation in einem neuen Kontext – was nicht selten zu produktiveren, fokussierteren Arbeitsphasen führt. Studien zeigen: Teams, die von Zeit zu Zeit in einem anderen Umfeld zusammenkommen, arbeiten effizienter und kommunizieren direkter.

Für Unternehmen ist Workation daher nicht nur ein Trend, sondern ein strategisches Mittel zur Mitarbeiterbindung und Innovationsförderung. Entscheidend ist, dass das Angebot nicht beliebig gewährt wird, sondern eingebettet ist in ein klares Regelwerk. Vorausgesetzt die Grundlagen stimmen, wird aus Workation ein echter Treiber für Kulturwandel und langfristige Bindung.

Fazit

Workation: Flexibilität mit Verantwortung.

Die Idee überzeugt. Doch ohne Struktur wird Workation schnell zum Problem statt zur Lösung. Denn hinter dem schönen Schein lauern komplexe Fragen, die Unternehmen nur mit Struktur und Weitsicht beantworten können.

Wer trägt die Verantwortung, wenn etwas schiefläuft? Arbeitgeber, immer. Deshalb braucht es verbindliche Vorgaben zu Versicherung, Datenschutz, Erreichbarkeit und Reiserichtlinien. Workation ist kein Wohlfühl-Experiment, sondern ein ernstzunehmendes Führungs- und Organisationsprojekt. Wer es richtig aufsetzt, kann Motivation, Bindung und Innovationskraft fördern. Wer es unterschätzt, riskiert Reibungsverluste, Compliance-Verstöße und interne Unruhe.

Inhalt

Inhalt

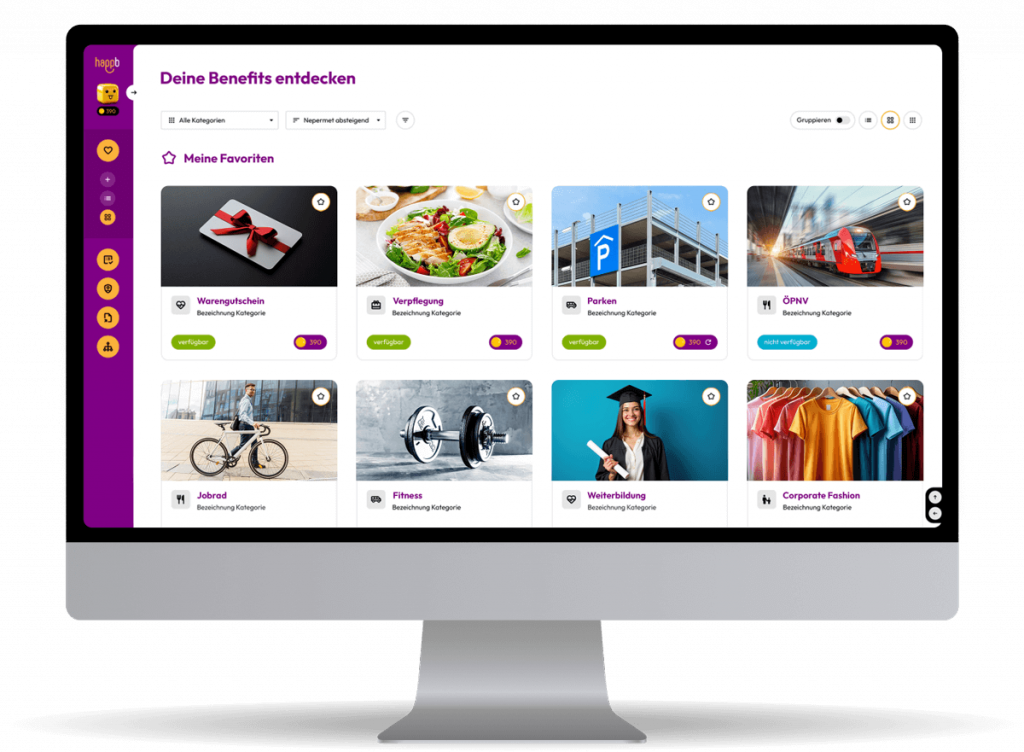

Benefits, die motivieren statt frustrieren.

Formulare, Regelchaos, Unklarheit: Viele Benefits schaffen mehr Verwirrung als Verbindung. Dabei geht es doch um echte Wertschätzung. Also Schluss damit! happb sorgt für Benefits, die verstanden, genutzt und geliebt werden. Ohne Umwege und ohne Hürden.

Weitere Blogbeiträge

Wertschätzung, die im Postfach landet.

Erfahre, wie moderne Arbeitgeber Benefits neu denken – mit echten Geschichten, Insights & Inspiration.